Las enfermedades tropicales son patologías predominantemente infecciosas prevalentes en países ubicados en las zonas intertropicales, donde se concentra el 80% de la pobreza mundial. En ellas confluyen condiciones higiénicosanitarias y socioeconómicas que, junto con parámetros ambientales particulares, crean el hábitat adecuado para la proliferación de un gran número de microorganismos, vectores y reservorios repartidos en un extenso, hacinado y diverso grupo poblacional.

Las enfermedades tropicales desatendidas (ETD), por su parte, son un problema de salud pública estrechamente ligado a la inequidad. La mayoría de ellas se transmiten a través de artrópodos debido a las condiciones climáticas que favorecen sus ciclos de vida en un corto tiempo. Las transmitidas por vectores representan el 17% de las enfermedades infecciosas a nivel global, amenazan la salud de más del 80% de la región de las Américas y en ella afectan a una de cada dos personas. Las ETD aquejan a cerca de 1.000 millones de personas, en particular a poblaciones pobres residentes en zonas de clima tropical y subtropical.

La pandemia más reciente de la que se tiene (extensa) memoria es la Covid-19, con sus altos costos tanto en vidas humanas como en recursos. En mayo de 2024 oímos hablar por primera vez de un virus nuevo transmitido por los mismos vectores que circulan intensamente en Cuba, cuando el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí confirmó la circulación del virus de la fiebre de Oropouche en los municipios Ernesto Guevara y Songo-La Maya, en Santiago de Cuba. Hasta el momento no se reportan casos graves, críticos, ni fallecidos. No se tiene constancia del número exacto de casos activos.

¿Cómo se comportan las enfermedades tropicales en Cuba y qué se hace al respecto?

Aedes aegypti es un mosquito doméstico que se nutre y respira en las aguas estancadas (Foto: Periodismo de Barrio).

En Cuba, las enfermedades infecciosas ocupan un lugar fundamental entre las principales causas de muerte de los últimos diez años, por detrás de las crónicas no transmisibles. Se incluyen las zoonosis, las enfermedades transmitidas por el agua y alimentos contaminados, por el suelo, por vía sexual y por vectores (insectos, caracoles, garrapatas), especialmente importantes estas por su alta carga de morbilidad y mortalidad para las personas, las familias y las comunidades, por sus consecuencias en la sobrecarga del Sistema Nacional de Salud y por los altos costos económicos que presuponen.

En la última década, la aparición de nuevos arbovirus como el zika y el chikungunya, sumados al ya endémico dengue (la fiebre amarilla en Cuba está erradicada, aunque es reemergente en la región), demandan una respuesta del Sistema Nacional de Salud que este puede cumplimentar solo parcialmente, tanto por el menoscabo de la infraestructura hospitalaria como por los altos costos de las medidas que urge tomar. A esto se suman otras enfermedades infecciosas con una alta morbilidad, como la leptospirosis, que en los últimos diez años se mantiene en las de más alta prevalencia en la Isla junto a la influenza, la varicela, la tuberculosis y el VIH, enfermedades tropicales arquetípicas. No todas las enfermedades infecciosas son tropicales ni transmitidas por vectores.

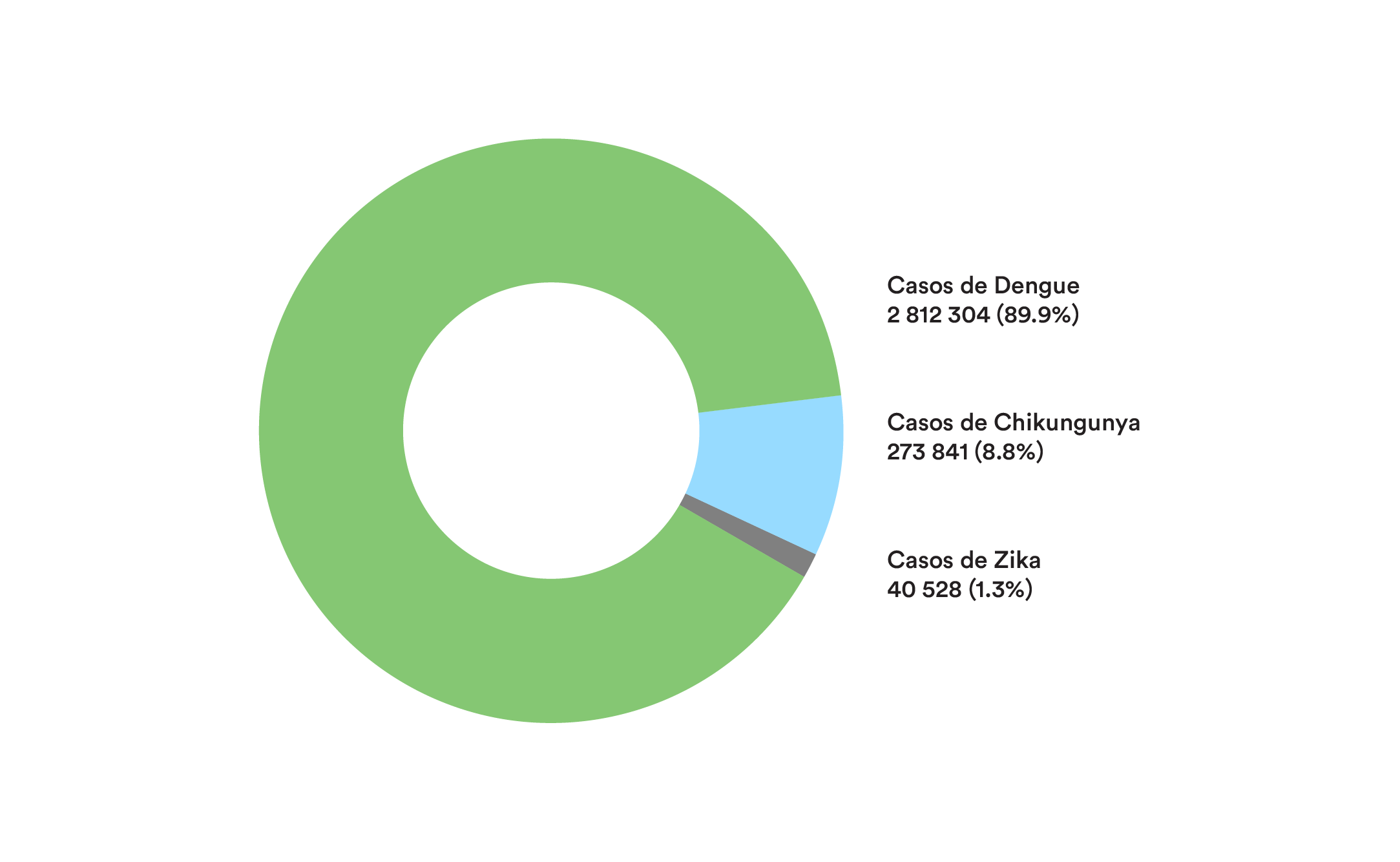

Según el Boletín anual de arbovirosis de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 2022 se notificaron un total de 3.126.673 casos de enfermedad por arbovirus. De estos, 2.812.304 (90,0%) fueron casos de dengue, 273.841 (8,8%) de chikungunya y 40.528 (1,3%) de zika. Se ha estimado que hay más de 250 millones de personas en todo el mundo con riesgo de padecer estas enfermedades, y que cada año se producen aproximadamente 100 millones de casos, entre los cuales 500.000 corresponden a dengue hemorrágico.

Casos de arbovirosis reportados en la región de las Américas en 2022 (Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín anual de arbovirosis de la Organización Panamericana de la Salud).

Los mosquitos del género Aedes son el vector más importante de arbovirus en Cuba. El albopictus, que también circula en la Isla, es menos frecuente. Aedes aegypti es un mosquito doméstico que se nutre y respira en las aguas estancadas. Es la hembra infectada la que pica, y prefiere el horario de la tardenoche para hacerlo. Puede volar unos 840 metros a la redonda y deposita huevos capaces de sobrevivir por años en condiciones desfavorables, o que en solo una semana llegan a ser mosquitos adultos. Este ciclo se extiende por generaciones.

En 2021 se reportó en Cuba el mayor número de focos de Aedes de los últimos 15 años. Los meses de junio, septiembre y octubre fueron los de mayor incidencia. El 71,1% de los focos se detectaron en las provincias de Santiago de Cuba, La Habana, Holguín, Camagüey, Matanzas y Villa Clara. El número de casos de enfermedad por dengue notificados oficialmente en 2022 tuvo un aumento relativo de 261,6% en comparación con igual período de 2021. La circulación del zika fue más fuerte en el primer semestre de 2022, pero su patrón de circulación es menos pronunciado debido a un menor número de casos.

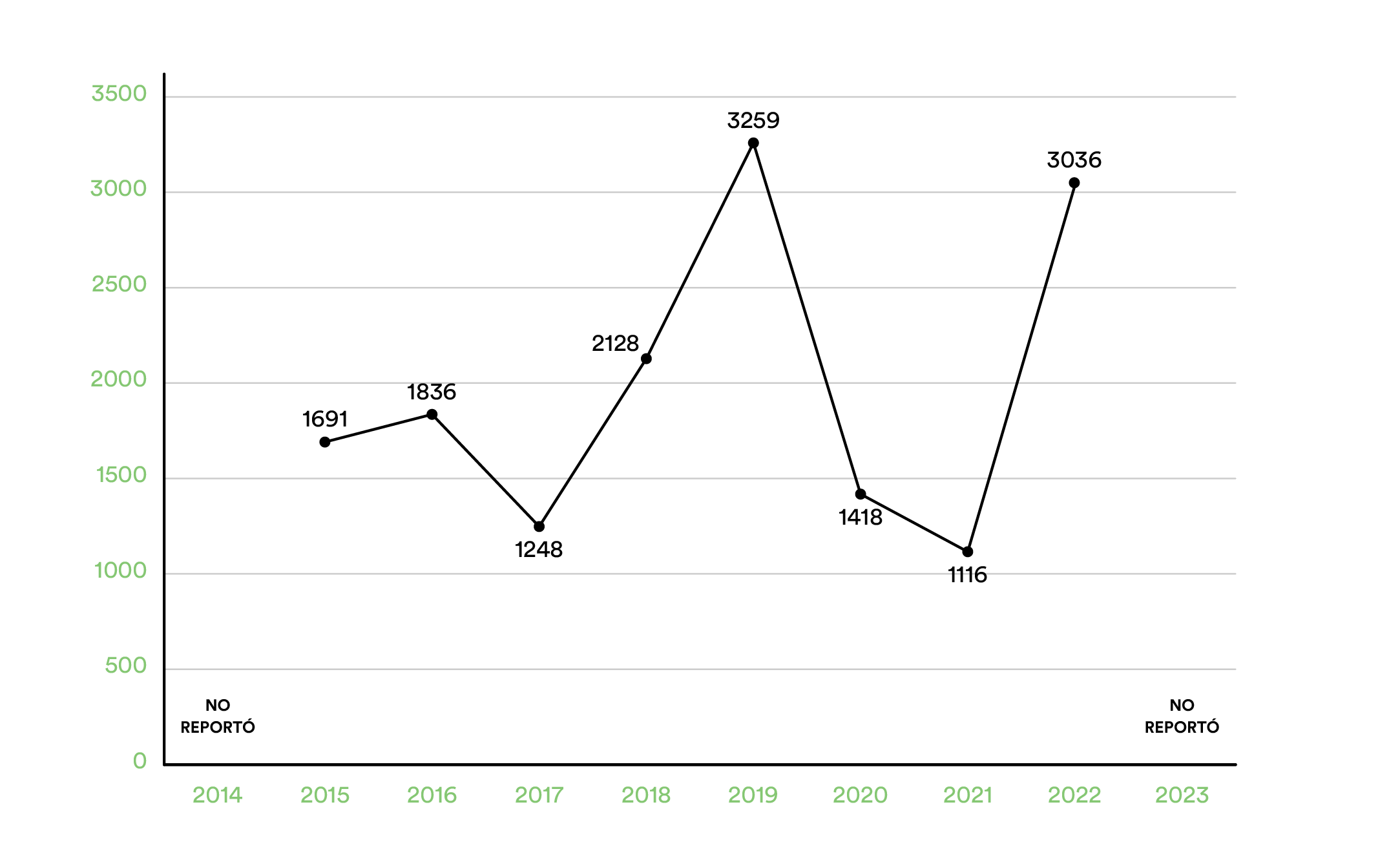

Según el Programa Mundial de Control de Enfermedades Tropicales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) ―que datan de 2022―, en los diez años más recientes hemos llegado a los 3.000 casos de dengue tanto en 2019 como en 2022, con tasas de incidencia acumulada de 28,37 casos por cada 100.000 habitantes, en coincidencia con la pandemia de Covid-19 que distorsionó las estadísticas de casos de arbovirosis confirmados por laboratorio. Si a esto añadimos los asintomáticos, los que no acuden a servicios especializados y la poca transparencia de las estadísticas cubanas, tendremos cifras subcalculadas. Además, Cuba es uno de los pocos países en la región que reportan la circulación de cuatro serotipos y un quinto por estudiar.

Casos de dengue reportados por Cuba en los últimos diez años (Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Panamericana de la Salud).

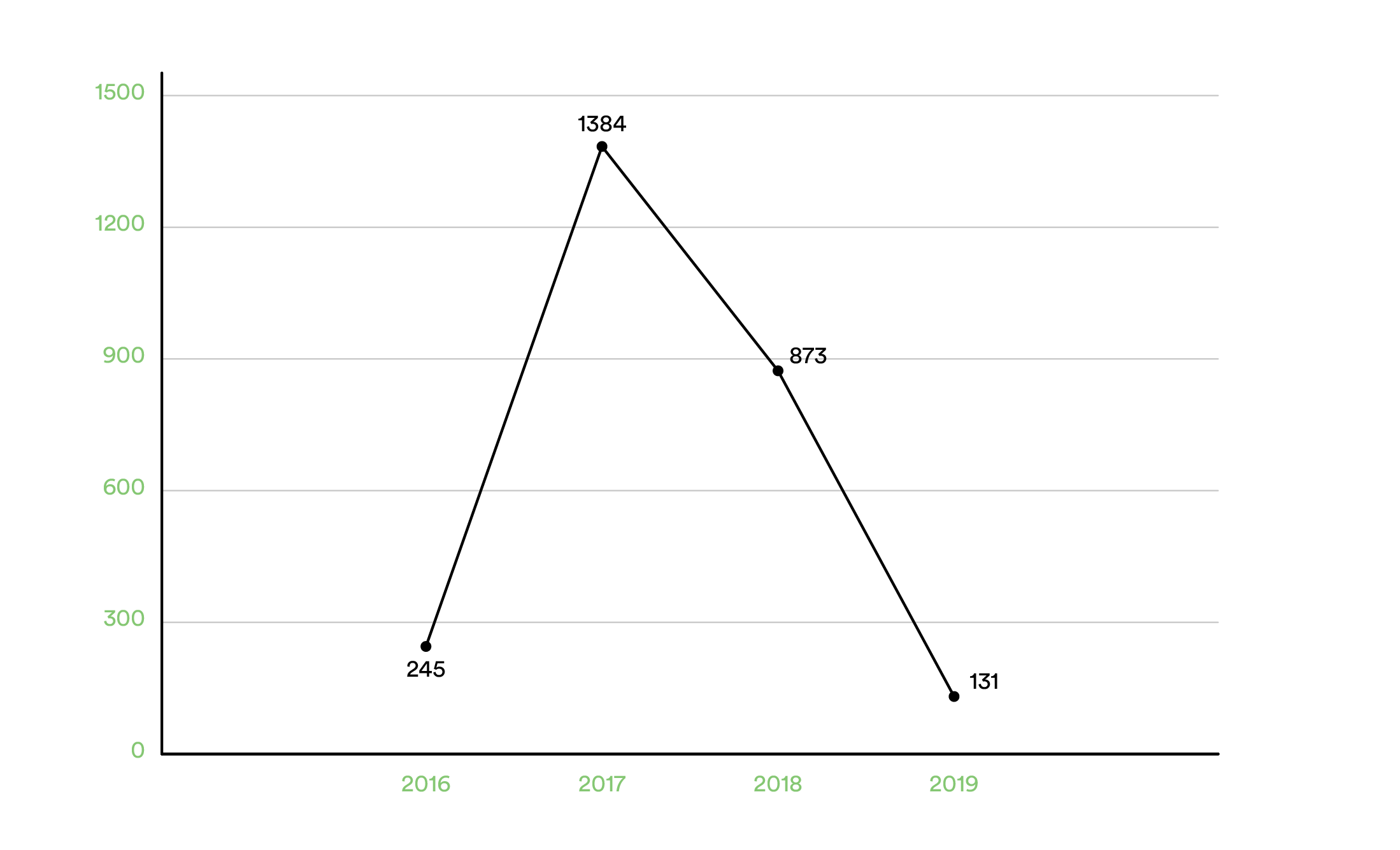

Por otro lado, el zika se detectó en América Latina y el Caribe a finales de 2015 y tuvo su pico en 2016, con 648.722 casos. En diciembre de 2015, el MINSAP emitió la alerta epidemiológica en correspondencia con la compleja situación de la región, y en 2016 Cuba reportó el brote de la enfermedad, con 245 pacientes confirmados en laboratorio. En 2017 este número ascendió a 1.384, con una tasa acumulada de 12,05 por cada 100.000 habitantes. A partir de 2019 la OPS no muestra reportes actualizados sobre el zika en Cuba.

Casos de zika reportados por Cuba entre 2016 y 2019 (Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Panamericana de la Salud).

El chikungunya, palabra makonde que quiere decir “doblado del dolor”, es un virus de diferente género respecto a los anteriores pero igualmente transmitido por mosquitos Aedes. Llegó a las Américas en 2013 y en 2021 se habían reportado ya 131.630 casos en la región. En 2022 se notificó un total de 273.685 casos de chikungunya en 14 de los 52 países y territorios de la región, de los cuales el 50,6% fueron confirmados. Cuba no tiene reportes actualizados por las autoridades sanitarias, pero una nota de prensa de 2016 confirmó la presencia del virus con seis casos en 2014 y 28 en 2015. El MINSAP asegura que la Isla está libre de esta fiebre viral desde 2017; sin embargo, con posterioridad las autoridades sanitarias españolas reportaron casos de chikungunya en viajeros procedentes de Cuba, por constituir este un grave problema para la sanidad de su país.

El problema de la leptospirosis

A pesar de que las enfermedades infecciosas anteriores son muy comentadas por los cubanos, no son las únicas que forman parte de la consulta habitual. La leptospirosis, por ejemplo, continúa siendo una de las cinco infecciones más letales en el país, estrechamente relacionada a la insalubridad y la escasa vigilancia. Esta es una zoonosis transmitida por la orina de las ratas y otros roedores, que crece con el advenimiento de las lluvias y la dispersión de la bacteria que la transmite.

Según la Revista cubana de higiene y epidemiología, el Caribe está considerado por la OMS como de alto riesgo para esta infección y Cuba es el segundo país que mayor proporción de casos muestra, con 27,6% del total de casos de la región. En los años 2000 se mostraba una tendencia descendente, gracias sobre todo a la vacuna desarrollada por el Instituto Finlay, pero en la última década los números se han mantenido y la vacuna quedó reservada para pacientes que, por su quehacer laboral, están en riesgo de contraerla. La actualización más reciente del programa de esta enfermedad se realizó en 1998, aunque las mayores tasas de casos sospechosos se agrupan en el último quinquenio y fue el año 2016 el de mayor incidencia. Camagüey, con sus zonas arroceras, ha sido la provincia más afectada, con 90 casos confirmados solo en 2022.

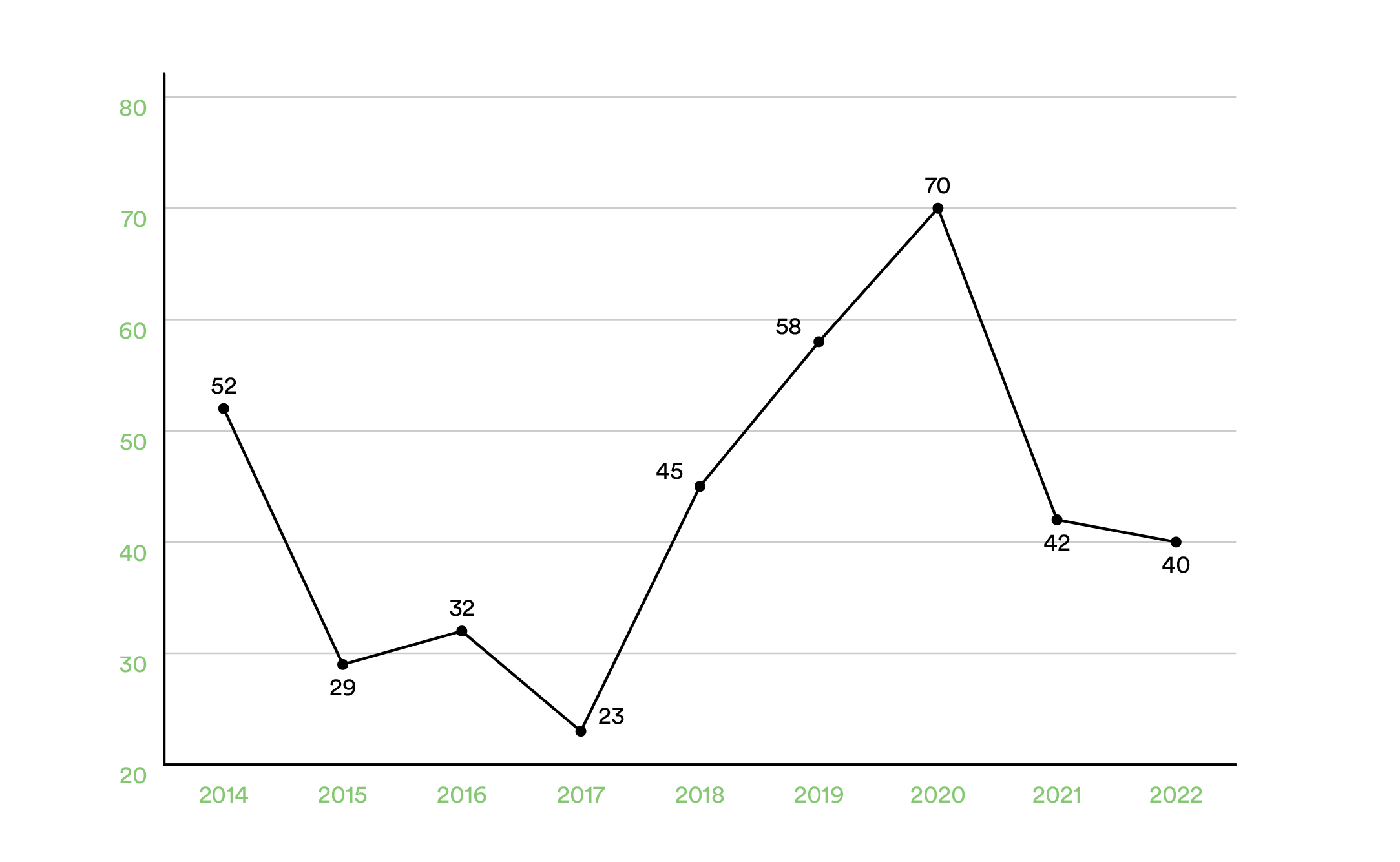

Casos letales de leptospirosis en Cuba entre 2014 y 2022 (Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Cubana de Higiene y Epidemiología).

Las infecciones respiratorias agudas

Las enfermedades tropicales afectan fundamentalmente a poblaciones pobres residentes en zonas de clima tropical y subtropical (Foto: Sadiel Mederos).

En abril de 2009 las autoridades internacionales alertaban sobre una neumonía de rápida progresión y alta letalidad que ocasionó un incremento en las hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas (IRA) y puso al mundo en “emergencia de salud pública de importancia internacional”. Aislado el virus de la influenza A(H1N1), de origen porcino, en Cuba se activó ese mismo año la Alerta sanitaria, con la experiencia de la influenza aviar A(H5N1), altamente patógena, que había entrado al país en 2005.

En mayo de 2009 se confirmaron seis casos importados, los cuales se pusieron en cuarentena inmediata. Solo en junio estos ascendieron a 46, todos importados, y al cierre de ese año la transmisión autóctona ya estaba establecida. En julio se confirmaron 144 casos y en agosto ya eran 306. LA OMS donó a Cuba los insumos suficientes para vacunar a su población de riesgo, y tan pronto como en 2010 la emergencia sanitaria quedaba rebasada. Los costos de los picos epidémicos cubanos fueron notables: se cuentan en 57.000 los ingresos de casos sospechosos y en 11.000 los ingresos en el hogar. En diciembre de 2009 se contabilizaron 973 casos y 41 fallecidos. En julio de 2010 la influenza A(H1N1) presentaba en Cuba una dispersión regional, con baja intensidad, tendencia decreciente y disminución progresiva del porcentaje de muestras positivas. El virus circula hoy en el país, tal como en el mundo, bajo estándares controlados, favorecidos por las estrictas normas sanitarias de la pandemia de Covid-19.

¿Quiénes son las autoridades responsables?

En Cuba las epidemias son manejadas por la Defensa Civil asesorada por el Instituto Nacional de Higiene y Epidemiología, que se subordina al Ministerio de Salud Pública. Los estudios, diagnósticos y tratamientos más avanzados están centralizados en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, con el único laboratorio especializado del país en la materia, que es uno de los tres centros colaboradores de la OPS/OMS en Cuba.

Las legislaciones fundamentales que regulan las actividades sanitarias con respecto a enfermedades infecciosas, tropicales, epidemias y pandemias son, sobre todo, la Ley de Medio Ambiente, que instituye los principios de la política ambiental y las normas básicas que rigen esta gestión por parte del Estado; el Reglamento de la Inspección Sanitaria Estatal, que garantiza el control de las condiciones higénicosanitarias del territorio nacional, y, principalmente, la Ley de Salud Pública, que en el capítulo I de su título III ―“Higiene, epidemiología y microbiología”― establece la regulación científica, técnica y metodológica para la prevención y el control de las enfermedades transmisibles, la atención a las situaciones de emergencia epidemiológica o sanitaria y el control sanitario del ambiente comunitario.

La Constitución de la República de Cuba consagra en su artículo 72 a la salud pública como un derecho inalienable de todas las personas. Asimismo, deposita en el Estado la responsabilidad de garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación.

¿Cuáles son las causas del alto índice de enfermedades infecciosas en la última década?

La crisis multisistémica que vive el país incide en la alta prevalencia de las enfermedades tropicales (Foto: Sadiel Mederos).

La gentrificación, el cambio climático, la globalización y la falta de control de los vectores son las causas fundamentales de que estas enfermedades persistan con tan alta prevalencia mundial, recortando la esperanza de vida, sobre todo, de poblaciones que viven en condiciones de extrema pobreza. Con la movilidad derivada de los conflictos bélicos activos, las autoridades sanitarias europeas han activado protocolos más estrictos para protegerse de la entrada de casos a su territorio.

En Cuba las causas son similares: la profunda crisis multisistémica, la urbanización, el hacinamiento, la privación nutricional y el deterioro de la infraestructura hospitalaria catalizan el ascenso de los casos y la aparición de nuevas cepas y nuevos patógenos. El éxodo masivo de personal profesional y la desprofesionalización han disminuido considerablemente la cobertura sanitaria. La pérdida de la capacidad de convocatoria de organizaciones de masas también dificulta la promoción y prevención de salud.

La falta de combustible atraviesa esta crisis de todas las formas: si no hay diésel no se recoge la basura; los criaderos de mosquitos, reservorios de leptospiras y otros microorganismos se multiplican y se extienden con las lluvias. Además, si no hay diésel no se fumiga, una medida fundamental para controlar el vector y en la que el país invirtió millones de pesos en años anteriores. La falta de combustible es el pilar fundamental de la crisis de los apagones, lo que también contribuye a la circulación de los mosquitos en casa, sobre todo en las horas de la tardenoche, por la poca corriente de aire. Las autoridades sanitarias admiten que también hay problemas con la escueta distribución del abate. Todo esto, unido a las altas temperaturas, la humedad relativa, las lluvias y posibles huracanes, contribuye a la diseminación de enfermedades infecciosas por todo el territorio nacional.

Los correctos drenajes, la operatividad de los servicios comunales, el agua potable y de flujo constante en todas las regiones del país, las acciones domésticas para eliminar el vector constituyen medidas esenciales para la prevención. Los picos epidémicos y los nuevos casos siempre serán más costosos de tratar, y su manejo menos eficaz que la prevención. La sanidad del país sigue siendo una responsabilidad estatal, un mandato constitucional con todas sus garantías: la prevención, la calidad, la accesibilidad y el carácter público. Los problemas de insalubridad y las urgencias sanitarias serán resueltas si se atienden con premura desde la causa fundamental: la inequidad derivada de la mala gestión gubernamental de una crisis sin precedentes.

Deje un comentario