Durante el reciente pleno de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, presentó un acuerdo para el “perfeccionamiento de la política para la atención a personas con conducta deambulante” el cual, lejos de trascender por su posible propuesta reparadora, ha trascendido por la forma criminalizada en que la ministra —y por ende el gobierno cubano— han definido la alarmante situación de pobreza, mendicidad y búsqueda del sustento de una parte de la población cubana.

La ministra dijo en el pleno, sin que le temblara la voz, que las personas que se paran durante horas al sol en los semáforos a limpiar los parabrisas de aquellos carros que se lo permitan, son personas que han buscado un modo de vida fácil, y que luego ese dinero lo gastan en bebidas alcohólicas en alguna esquina. Que si les miras las manos a ciertos mendigos, o sus ropas, te das cuenta de que no son realmente mendigos, sino personas disfrazadas. Porque en Cuba no hay mendigos. Eso era cosa de las películas, dice.

(Invitamos a la ministra a ver la película documental De buzos, leones y tanqueros, realizada en 2005 por Daniel Vera).

También dijo que quienes hurgan en la basura no lo hacen para comer o vestirse, o para hallar algún objeto de valor que puedan luego canjear por otro más necesario o por un par de pesos; sino para, de esa manera, sostener un “trabajo por cuenta propia” de recuperación de materias primas sin pagar impuestos. Todas conductas negativas que la ministra exhorta a combatir y a llamarlas por su nombre.

Llamemos a las cosas por su nombre entonces.

El Banco Mundial califica como pobreza extrema el vivir con menos de 2,15 dólares estadounidenses (USD) al día (ingreso diario per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo), según definiciones actualizadas en 2022; mientras que entre los indicadores de pobreza establecidos en Ginebra en 2002 (y que hasta el momento no han sido modificados oficialmente) se encuentran la falta de ingresos y recursos productivos para garantizar medios de vida sostenibles; el hambre y la malnutrición; la mala salud; el aumento de la morbilidad y mortalidad a causa de enfermedades; la falta de abasto de agua y saneamiento; y la carencia de vivienda o que las mismas estén en condiciones inadecuadas.

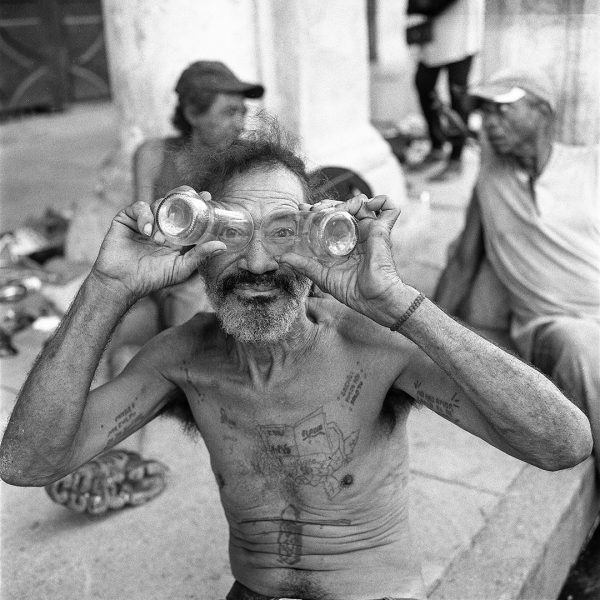

Foto: Manuel Almenares / Archivo Periodismo de Barrio.

De cómo se comporta cada uno de los factores anteriores en Cuba se pueden escribir varios ensayos. El salario mínimo, que fue “elevado” en 2020 a 2100 pesos cubanos (CUP) es hoy una cifra irrisoria frente a la dolarización del costo de la vida en la isla, la creciente inflación y el muy disminuido acceso a productos de primera necesidad. El salario promedio mensual registrado por la ONEI en su anuario de 2024 es de 5.839 CUP, aproximadamente 15 USD al cambio informal, aproximadamente 0,50 USD al día. En cuanto a los pensionados —unos 2 millones 75.136 personas hasta el año pasado—, la ONEI informa un promedio de 2.627 CUP/mes en las pensiones. Números que pueden cambiar drásticamente de un año a otro en un país donde más del 25% de la población tiene 60 años o más. Pero eso la ministra ya lo sabe.

Una investigación realizada por el Centro de Estudios de la Economía Cubana en 2023 sobre seguridad alimentaria en el país concluyó que ni los salarios ni las pensiones mínimas del año 2021 resultaban suficientes para acceder a los gastos de alimentación correspondientes a la variante básica y un consumo medio calórico de unas 3.100 kcal diarias estimadas.

De acuerdo a los ingresos, continúa el artículo, existen grupos en desventaja para el acceso: los beneficiarios de la asistencia social, los jubilados y los trabajadores que reciben un salario mínimo, y que no cuentan con otra fuente adicional de ingresos. Esta problemática puede tener mayor incidencia entre las mujeres jefas de hogar y madres solas, dependientes únicamente de sus salarios o de la asistencia social, y que no dispongan de una red de apoyo familiar. Algo que también la ministra de Trabajo y Seguridad Social debe saber.

Medios oficiales como Cubadebate publicaban en julio de 2024 que el déficit poblacional ascendía a 856.545 viviendas, de las cuales 462.546 debían ser construidas y 394.000 rehabilitadas, con un atraso en ambas labores que ya suma décadas. Frente a los cerca de 1.500 millones de USD invertidos en actividades vinculadas al turismo y la hostelería ese mismo año (37,4% de la inversión estatal frente a sectores como la educación con 0.95% y la salud 2.0%), el panorama para las personas en situación de calle o que habitan inmuebles a punto de sepultarlos es desolador.

(Los datos anteriores han sido extraídos en su totalidad de fuentes oficiales cubanas, aunque sabemos el sesgo y la falta de transparencia que suele caracterizarlas).

Foto: Jorge Bonet / Archivo de Periodismo de Barrio.

Por su parte, medios independientes, académicos, economistas y observatorios ciudadanos también tienen historias que contar. En su informe de 2024, el Observatorio de Derechos Sociales Cuba y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos a partir de una muestra de entrevistas realizadas en 78 municipios de todas las provincias del país, concluyó que al 61% de los hogares cubanos “le cuesta comprar lo más esencial para vivir”, o que 7 de cada 10 personas entrevistadas dejaron de realizar al menos una comida al día por falta de dinero o alimentos, siendo las personas de más de 70 años el grupo más afectado (79%).

En medios como El Toque, El Estornudo, Diario de Cuba o Periodismo de Barrio se han recogido en los últimos años la situación de personas en vulnerabilidad extrema que hacen de la calle su modo de vida a falta de otra alternativa, así como las iniciativas de la sociedad civil para ayudar en la medida de sus posibilidades también escasas a que estas personas coman caliente de vez en vez o tengan algún analgésico que tomar para aliviar sus muchos dolores.

Y esto la ministra lo sabe, como también sabe que no todas las personas que se encuentran hoy viviendo en y de las calles cubanas son pacientes psiquiátricos o delincuentes. Y que la criminalización de la pobreza solo los muestra a ellos, a quienes toman esas decisiones, como lo que son: un gobierno cada vez más elitista y aburguesado, distanciado de aquellos a quienes dicen servir y culpando a la gente de las malas gestiones que durante décadas han ido hundiendo a la isla de a poco.

Lo presentado en el pleno de la Asamblea Nacional del Poder Popular este lunes 14 de julio, lejos de parecer una propuesta a debatir, se entiende como una decisión ya discutida puertas adentro —como suele ser— y sobre la cual las instancias oficiales han ido dejando pistas. Recordemos el artículo publicado en Granma y firmado por Isabel Acosta Sánchez, Magistrada del Tribunal Supremo Popular, en el que, aunque comienza reconociendo que “la mendicidad es un fenómeno social que está ligado a problemas como la desigualdad y la pobreza”, enseguida apunta que estas situaciones de vulnerabilidad son aprovechadas por “personas inescrupulosas para conducirlos a la práctica de actos de mendicidad”, y pasa seguidamente a criminalizar y amenazar con penas de cárcel y artículos del Código Penal.

Y esa ha sido la respuesta del gobierno a la mayoría de los problemas de la sociedad cubana: criminalizar y amenazar. Encerrarte o empujarte fuera de las costas de la isla. Al final, la ministra solo ha puesto en palabras (que quizás lleven a nefastas acciones) lo que toda la cúpula del poder en Cuba siente: un odio profundo a los pobres —que no a la pobreza—, a esos que le tocan la ventanilla cuando su carro con aire acondicionado debe parar frente a un semáforo en rojo en 23 y Paseo, para pedirle algún dinero y se la deja sucia, empañada de sudor y oliendo a pueblo cansado.

Deje un comentario