La madre de Odalis tiene 90 años, y Odalis 70.

Odalis tiene cinco nietos y dos hijas: la mayor, que vive cerca, en el mismo Santiago de Cuba, y la que vive en Miami. Es vecina del barrio Veguita de Galo, y se pasó la noche entera despertándose. Si ponía la alarma, su madre la escucharía y abriría los ojos, así que dejó el asunto en manos de su cerebro; su reloj interior le daría el “de pie” de forma oportuna. A las 4:40 dejó de luchar contra el sueño, porque era como caminar contra la corriente fría de un río, y se levantó de una vez.

Salió de casa a las cinco de la madrugada sin desayunar, haciendo el menor ruido posible; si la despertaba, su madre comenzaría a quejarse en la oscuridad: “Odaliiis, Odaliiis”, y luego lloraría en voz baja y de un modo leve y a Odalis le costaría alejarse de la casa así, sabiendo que su madre lloraba bajito y leve.

Antes se vistió, encendió un mechero alimentado con petróleo y lo tapó para que la luz no entrara a la habitación donde ambas dormían. Ya en la sala de la casa levantó la puerta de bisagras para que no rozara el suelo y, tanto al abrir como al cerrar para irse, evitó el clack del cerrojo conteniendo con la llave el tironear de los resortes internos del llavín.

Estuvo quién sabe si medio minuto en eso, girando y aguantando la llave, y le pareció eterno. Ya fuera de casa alumbró en dirección al suelo, a lo que quedaba de calle, para no tropezar.

La hornilla en la oscuridad de la pequeña cocina por la que apenas podría circular una persona a la vez, era un trasto inservible sin el gas. Las ollas eléctricas también eran inservibles sin electricidad, todo lo que en la casa decía “aquí viven personas” parecía muerto e inútil, y algo de esa sensación de objetos inanimados, detenidos o abandonados en medio de un viaje, contagiaba la noche y la calle y a las pocas personas que circulaban por el barrio a aquella hora.

Apretó el brazo derecho contra el cuerpo y comprobó que llevaba la bolsa de tela con la libreta de racionamiento dentro, no la había olvidado.

En el punto de venta ya había unas 10 personas; dos o tres portaban linternas que encendían de vez en cuando para ahorrar baterías, y otra un mechero. Es probable que estuvieran allí desde que ella se enterara el día anterior. Con los apagones que impedían cocinar con electricidad, los turnos de la cola del gas habían subido a 1000 pesos.

Después de pedir el último de los impedidos físicos, juntó dos piedras sobre la acera al pie de una pared y se sentó encima a esperar que la cola “tomara cuerpo”. Como aquel mechero, propiedad de alguien, seguía prendido, apagó el suyo para ahorrar petróleo.

Algunos de aquellos madrugadores vivían de hacer colas. Eran jubilados, o mensajeros. Dormían sobre cartones la mayor parte de año, al pie de un local o de una oficina de alta demanda como bodegas, notarías, registros civiles, tiendas destartaladas para el escaso comercio estatal minorista.

Odalis no podía pagarles. Con mil pesos, un tercio de su retiro, ¿podría desayunar como antes? ¿durante cuánto tiempo? ¿una semana? Desayunar como antes: tomar un café con leche más caliente que tibio, que hubiera que soplar un poco para que no quemara, y luego mojar en el vaso o la taza unas crujientes tostadas con aceite y ajo, y oír Radio Progreso con la mente en blanco, mirando al vacío.

Era mucho dinero 1000 pesos. También podría adquirir tres libras de frijoles (tres potajes) una libra y media de carne de cerdo (una comida y media), o seis libras de arroz (diez, nueve, siete comidas, por ahí iba la cosa). Le pesaba sacar bien la cuenta, poner a trabajar el cerebro a esa hora, sin desayunar.

Odalis cerró los ojos, parecía dormida. Gozaba de un privilegio, en definitiva, a diferencia del resto de los que hacían la cola: tenía en la libreta un cuño que acreditaba la minusvalidad de su madre, quien había nacido con un brazo más corto que otro. Calculó que podría ser incluso la primera en comprar.

Nunca se sabía cuántos recipientes de gas traerían desde la fábrica. Si llegaban solo 20 unidades, ella podría irse con una. O quién sabe, si se desordenaba la cola, no. Había que vigilarla y alertar en voz alta si aparecía algún provocador, casi siempre jóvenes, entre los 30 y los 40, fuertes, cínicos. Confundían el orden de los turnos para poder meterse delante.

Tenía ventajas, aunque comprar más rápido que la mayoría no era el objetivo. Estaba su madre en casa esperándola, pero en última instancia el asunto era comprar. Ya le había pasado lo de estar horas, o un día entero, bajo el sol, para terminar yéndose con las manos vacías.

Buscó la pared con la espalda, se recostó. Siguió pensando. Si alcanzaba gas, más allá de ser puntual y estar a tiempo, resolvería un problema importante. Irse a casa con el producto le daba alivio; evocó ese alivio como si lo pidiera prestado. Luego, llegaron otros con el cuño de impedidos físicos similar al suyo, eran menos puntuales. Faltaban los “Plan Jaba”, para mujeres trabajadoras, y los “Donantes de Sangre”. Pero uno de aquí y otro de allá, no llegaban a 20.

Lograría comprar entre los cinco primeros.

Odalis.

Recordó a los “Empleados” de la empresa de gas, que aparecían en cualquier momento. Pero eran tranquilos como norma, no formaban alboroto porque el mismo vendedor los hacía pasar delante sin pedirle opinión a quienes hacían la cola.

A ella le preocupaba el alboroto. Que se desmoronara el orden que estaban construyendo allí con su presencia y vigilancia. Y le preocupaba su tristeza, si el alboroto triunfaba. Faltaba que trajeran el gas, que no lo desviaran, o que fuera verdad que lo traerían hoy. (Los empleados se encogerían de hombros cuando les preguntaran por qué no venía el gas ya, y uno no sabía si era que en verdad no sabían, o si les molestaba que les preguntaran. Podían ser las dos, una no tachaba a otra).

En algún momento se durmió y luego despertó, ¿cuánto tiempo? No lo sabe. Miró en rededor, todo igual que hace un momento cuando la agarró el sueño. No se aclaraba el cielo; la llama del mechero, a unos metros de ella, seguía alumbrando. Seguramente durmió un minuto o dos.

Odalis, que ya era delgada y menuda antes de la actual crisis, perdió más peso. Había sido profesora de inglés durante toda su vida. Hace unos seis o siete años logró visitar Londres por primera vez, invitada a un congreso. Se retiró después del viaje y, cuando miraba de reojo aquel sueño cumplido, tenía una leve sensación de triunfo que la ayudaba a vivir, como de haberse llevado el gato al agua, en comparación con toda aquella gente allí haciendo cola.

Con los ojos cerrados aún oyó algunos gallos cantar. Uno seguía al otro, luego todos al unísono.

A unos metros de ella se hablaba de la distribución de alimentos racionados. Cada alimento era un tema. El arroz: debían libras desde septiembre. El picadillo de soja: perdido. La leche en polvo: estable solo para niños de 0 a 2 años, ¿y los de 2 a 7 años, qué tomarían? El pollo: un muslo para todo el mes. La carne de cerdo, que circulaba fuera del plan subvencionado del gobierno: cara, muy cara, un abuso.

Desde hace casi una década, la comida es el principal tema entre vecinos, en las colas, en las casas, en llamadas telefónicas. Sintió deseos de fumar pero se contuvo, había logrado contenerse de fumar en las colas.

Veguita de Galo es un barrio adyacente al centro de la ciudad de Santiago de Cuba. Sus calles, con excrementos de perros, escombros esquinados, cáscaras de plátanos, están tan deterioradas que parece que nunca estuvieron asfaltadas. Es de casas bajas, feas, cuadradas, descascaradas. No es extraño ver a alguien sentado en una puerta vendiendo cigarros sueltos y café, alguien al cual solo se le ven las manos y los dedos de los pies cuarteados como piedras. Todavía el barrio conserva algunas fachadas carcomidas de los años 40 del siglo pasado, y lucen señoriales sin serlo.

Cuando ya Odalis sabía que había tres o cuatro personas en la cola de impedidos físicos, y cuando se aseguró de haber memorizado el orden de los rostros que tenía delante y detrás, pues los conocía desde hacía años, se puso de pie apoyando las rodillas en el suelo, y las manos en la pared y fue a casa a darle una vuelta a su madre.

***

Odalis es madre de Niuvis, una mujer de 40 años que ya no vive en Cuba.

El nieto de Odalis, quien la ayuda con aire ausente y bajo protesta con algunas faenas de la casa, se llama Gabrielito, y es un adolescente de 17 que pone reguetón en el televisor el día completo.

Niuvis, que se fue de Cuba, no tiene trabajo: “imagínate cómo estoy. No duermo, no como. Me estoy secando de flaca. Tengo el refrigerador lleno de comida aquí mientras que allá en Cuba mi hijo y mi madre pasan hambre”.

La voz de Niuvis llega en un audio de WhatsApp. Se fue a Estados Unidos cruzando varias fronteras desde Nicaragua con su hija de cuatro años en brazos, quien padece una parálisis cerebral y no puede caminar y hablar como otras niñas. La vida en Cuba con su hija comenzó a cerrarse cuando el padre de la niña la dejó y tomó distancia de la crianza.

Niuvis no podía pagar casi nada de lo que la niña necesitaba: ni un coche, ni terapias, ni medicinas. Las jornadas en las que debía llevar a su hija a un fisioterapeuta designado por la salud pública eran agotadoras e imposibles de sostener en el tiempo. Los técnicos no eran estables, no iban a trabajar, los cambiaban, y no podía estimularlos con regalos para que dieran lo mejor de sí. Con su nueva pareja concibió el proyecto de irse.

En Estados Unidos, Niuvis depende de su pareja, que no es el padre de la niña, y de una subvención del gobierno estadounidense por la condición física de su hija. No tiene una relación feliz con su pareja, siente ella. Cuando están juntos casi no hablan, ella está en su móvil, y él en el suyo. Y esa es su vida. Mirar el móvil, reírse con reels, llorar, dar likes, dar corazones, esperar noticias, esperar la residencia.

Por ahora, Niuvis no puede generar remesas ni mandar leche en polvo, ni vitaminas o medicinas, por ejemplo, para los nervios de su madre y abuela, ni comprar un panel solar que es carísimo, ni regresar a buscar al muchacho, pero sigue las noticias. De alguna manera quiere estar allí acompañando a su hijo que crece solo por las calles, y a su madre.

Alberto.

Desde su habitación en un segundo piso, Alberto ve gente que corre y se empuja. Son mujeres y hombres de diversas edades, en chancletas, camisetas, ropa descolorida. Solo los más fuertes llegan a un camión volqueta cargado de sacos de carbón que aminora la marcha con intención de aparcarse a unos 100 metros de donde él mira.

Dos jóvenes logran trepar a la volqueta antes de que el vehículo se detenga. Los sacos de carbón son blancos, sucios, reutilizados, pero están bien asegurados. Casi inmediatamente se abre la puerta de la cabina, sale uno de los copilotos, que se agarra de una manilla atornillada, hace una tracción y gana con agilidad la parte superior de la volqueta donde están amarrados los sacos de carbón vegetal. Su misión es detener a los dos audaces y la subida de más personas e imponer orden. Sin gritar, mirando a los ojos y avanzando hacia los dos adelantados, logra persuadir a uno de que baje, y al otro le dice que le pague con billetes de más de 50 pesos antes de tomar los sacos que quiera. El chico le extiende un fajo de billetes, el copiloto lo cuenta rápidamente, saca un grupo de billetes de 20 pesos y los devuelve, diciendo que no los quiere, el chico se rebaja, pidiéndole de favor que los acepte, y el copiloto le concede la gracia. Luego le da los sacos él mismo. Ha controlado la escena. Su compañero, el segundo copiloto, ha subido también para conservar el orden.

Alberto, con 43 años, sin hijos y viviendo con su madre, no ha tenido que luchar por un saco de esos. Describe lo que ve a diario con locuacidad, escuchando sus ideas. Necesita varias capas, atmósferas, bandas sonoras y referentes para ser fiel a lo que percibe en la calle: “aquí nadie se salva del problema, todo el mundo está en la jaula, unos con ciertos privilegios y ciertas condiciones, pero todo el mundo está en la jaula. Todo el mundo está en el Coliseo. Hay personas que están en la arena y hay personas que están en las gradas. Nosotros quisiéramos… fíjate, lanzar a esas personas de las gradas al Coliseo para que vean. Yo quisiera que eso pasara para que vean cómo es luchar por sus vidas”.

Alberto trafica cosas. Trabaja por dentro, entre las cloacas, donde nadie lo ve ni lo nota. “Yo soy pobre, porque rico no soy, ni me he aliado al sistema; soy de los que compra frijoles y carne porque la lechuga y el tomate no pesan, no llenan”, explica. “Soy una rata, eso, una rata, y una cucaracha también”.

Desde el desastre del huracán Sandy, hace 12 años, Alberto había trabajado para tener reservas permanentes. Escenarios como el de ahora, que parecen el final del país y la gota que desbordará la copa, no han dejado de sucederse.

Es bajo de estatura, no lleva tatuajes y se rasura la barba todos los días. Usa un reloj plateado que resplandece al sol. Sus brazos están surcados de venas, emiten salud y fuerza como ramas de un fibroso árbol de tamarindo.

Alberto adelanta la mano derecha abierta en forma de lámina afilada, como para hacerle un corte didáctico a una idea y exponerla mejor: “He logrado prever, vaticinar cuándo las cosas van a suceder y el momento ideal para bajar discretamente una balsa del barco sin que nadie se entere. Así he logrado hacer varias cosas que me han mantenido a flote en momentos de crisis en que las personas están desesperadas, y salir antes de que el barco zozobre”. Alberto vive en un segundo piso, al oírlo hablar es inevitable imaginarse su casa en una ciudad inundada, y a él bajando un bote por la parte trasera sin que nadie lo vea.

Alberto asegura que “ahora en Cuba no existe la luz brillante (queroseno) ni existe el alcohol”, pero como veía venir lo peor, recuperó su viejo fogón pique a tiempo. “Hace dos o tres años le mandé a hacer una reparación capital”, dice, y con ello resuelve la carencia energética más básica, ligada a la cocción de los alimentos.

Una estufa de gas encendida en Cuba, donde el acceso al gas licuado es limitado y se agrava con la crisis energética (Foto: Archivo Periodismo de Barrio).

La dieta en Cuba, y sobre todo en el oriente de Cuba, más endogámico, empobrecido y menguado por décadas de crisis, suele estar sujeta a una intensa cocción, ya sea porque se basa en granos: arroz, legumbre o frijol (la mayor parte importada), que no se puede comer cruda como si los comensales fueran aves. Por otro lado, la carne que se produce no tiene controles sanitarios, ni cultura de ello, y como resultado se cuece bien, por precaución, por miedo a pescar enfermedades transmitidas por bacterias o gérmenes salvajes.

La consumisión de carne semicruda es vista como una rareza bárbara, sangrienta, no es nada usual el concepto de carne jugosa. Productos como la lechuga, la col, el tomate, o el aguacate suelen aparecer en una o dos formas. No hay, por ejemplo, seis tipos de lechuga, ni tres tipos de col, ni brócoli ni espárragos ni alcachofas, no existe ni una sexta parte de los productos que se pueden comprar en el resto del mundo latino. Un cubano fuera de Cuba, a pesar de venir de un país agrícola, puede sentirse sobrecogido, analfabeto, ante el espectáculo de ver tantas formas ingeniosas de vegetales. Por lo que la variente de dieta cruda, que podría salvar la situación en una contingencia energética como la actual, es escasa y etiquetada como un lujo.

Por esta razón, Alberto sentía que había anotado un pequeño y mudo gol al tener su pique lista. “Es mucho mejor que cocinar con carbón, porque nosotros no cocinamos con carbón ni con leña dentro de la casa, lo hacemos en la parte de afuera, en la placa (azotea). Y cuando está lloviendo, como pasó ayer, usamos la pique”.

Los hornos de leña, aserrín y carbón se usaron mucho durante la intensa crisis de los años 90. Quienes vivían en edificios de apartamentos recuerdan las amargas nubes de humo azul que irritaban los ojos, penetraban las telas y tiznaban de inmediato los interiores de sus casas. Los fogones pique [los que emplean queroseno, pues hay otros más rudos que cocinan con combustible de automovilística] se dejaron de usar de forma habitual en la ciudad desde hace unas dos décadas. Su humo es similar al que genera un motor de diésel, que también mancha de hollín las paredes, pero pueden pasar meses antes de que comience a notarse.

La pique de Alberto parece una vieja locomotora en miniatura y sin ruedas. La chimenea estaría por donde sale la llama. Su puesta en marcha necesita una operación previa en “el piloto”: un espacio marginal en el que se hace evaporar el queroseno calentándolo. Ahí se provoca una llama pequeña, transparente y breve a base de alcohol que equivale al fulminante que de forma previa enciende la pólvora de una bala. Luego este queroseno gaseoso, una especie de tierno vapor blanco color merengue, se convierte en llama con otra cerilla y hace combustión. El queroseno, además, lucha por salir, pues baja por gravedad y genera una candela azul o amarilla en dependencia de cuán eficiente marche la hornilla.

Como las cerillas son malas y escasas, casi siempre se utilizaba para estas cocinas un alambre enrollado en espiral con un algodón untado de alcohol o gasolina que se encendía al ponerse en contacto con dos bovinas electrificadas. Era un equipo ingenioso que estaba en todos los hogares, pero aún así, como es eléctrico, no es operativo durante un apagón. En su lugar se conservaban las cerillas usadas en una caja alternativa, y cuando ya estaba vaporizado el queroseno se rescataba la llama del piloto con una cerilla usada. En muchos hogares actualmente existe esa pequeña, tierna y patética caja llena de cerillas cadáveres –que enternecen a no pocos como testimonio de años pobres pero felices–, para reutilizarlas en caso de que ya exista al menos en un radio de dos o tres metros a la redonda una primera llama.

Así se calentaban las ollas y sartenes en la mayoría de los hogares de la ciudad donde no había gasificación entre los años 80 y 90 del siglo pasado. Y es posible que a esta cultura de la precariedad se refiriese el presidente del país cuando llamaba a la población a resistir de forma creativa. La pique se dejó a un lado por aparatos más creativos, como la flamante cocina de gas licuado. La cantidad de materia prima que necesitaban encontrar los vecinos para cocinar contradecía además la tendencia a la escasez de suministros que padece el país: cerillas, alcohol, queroseno. Un tercio de gota de queroseno, por ser más precisos, es capaz de contaminar con su potente sabor a petróleo una olla con un cocido de frijoles negros del tamaño de una vieja cápsula de aterrizaje espacial.

En millones de cocinas de ciudadanos corrientes, con títulos universitarios y vidas encaminadas, colgaban envases de combustible (como si fuesen sueros para enfermos) en un sitio alto de la pared de la cocina para que el queroseno bajara por gravedad a través de una manguera hasta la hornilla. Era un método primitivo, al que se necesitaba volver ahora.

***

Algunos de los que pujaban por comprar carbón y subir ante la mirada de Alberto podrían ser ladrones que sembraban confusión para robar. Alberto no necesitaba, por ahora, ser una de esas personas que se apelotonaban debajo del transporte de carbón.

“Yo no puedo quitarle la miseria a la gente, –reflexiona– pero ¿cómo podríamos redirigir esa bestialidad de la gente desesperada, su violencia, hacia las personas que realmente son merecedoras de esa violencia?”.

Alberto nunca ha sido comunista, pero tampoco ha sido parte de ningún complot o acto organizado de rebelión contra el sistema político. En lugar de esta o aquella militancia posee tanques de queroseno, sacos de carbón, leña, aserrín, que bien administrados pueden durarle unos seis meses. Hace ocho años se hizo de un Chevrolet de 1951 que reparó y ahora explota cuando aparece el combustible. Cría cerdos cuando hay comida estable circulando en el mercado negro, cuya ceba y crecimiento en tiempos cortos conoce y domina con eficacia; tiene una casa cuyas habitaciones renta por hora para citas amorosas; presta dinero al garrote; no cree en las mipymes porque desconfía del control que ejerce el gobierno sobre ellas para mantenerlas subyugadas, dependientes, humildes; y ha fungido como financista en varios negocios más.

Su fondo proviene de una primera inversión que hizo siendo un adolescente cuando crió peces peleadores en la cisterna de su casa y luego vendió entre los muchachos del barrio. “A veces aparecían peleadores congelados en el agua de beber”.

A partir de entonces nunca más pidió dinero a sus padres. En la inversión que más perdió fue en un intento de emigrar hacia Estados Unidos, algo que hicieron muchos de sus amigos. Abandonó el plan en plena selva guyanesa cuando decidió retornar a su casa, convencido de que no llegaría nunca a su destino.

Su casa es amplia y tiene habitaciones de sobra. No hay nada dentro que dé pistas de poder o confort. Algunos asientos de la sala son de varillas de hierro. Sobre el televisor cae un forro de encaje. El aparador y solo algunos muebles son antiguos, como heredados, podrían incluso tener más de 100 años. Todo en su casa parece una continuidad de esos autos antiguos reparados y remendados que circulan por la calle desde hace más de seis décadas. También tiene equipos de refrigeración en los que conserva carnes, frutas, panes. Compra y consume en ciclos.

Tanto él –graduado como filólogo en la Universidad de Oriente– como Odalis son egresados de nivel superior, pero a Alberto el título no le impuso pudores ni vocación ni culpa, y ni siquiera lo colgó en una pared.

Hace unos meses rechazó de forma sistemática a una mujer extranjera que comenzó a interesarse por él por no llamar la atención de la policía.

“La situación no es buena para nadie, explica Alberto. La gente está friendo con aceite que tenía almacenado. Las mipymes han tenido que vender carne a bajo precio, porque se les iban a podrir, pero esto no le conviene a nadie, porque implica pérdidas. Si por esta situación se arruinan, la precariedad alcanzará a más personas”.

Bernardo.

A Bernardo le entusiasmó la idea de buscar él los palos de soplillo. Bernardo se ve joven para tener 50 años, tres hijos, y haber salido de tres divorcios con sus respectivas hipotecas. Estaba recién llegado de Róterdam cuando le alcanzó la nueva contingencia energética.

Tenía varias motivaciones: no era solo la necesidad de encontrar leña para que su madre y sus sobrinos pudieran comer, sino para dar una lección de laboriosidad; y también porque al caminar la zona se internaría por esos paisajes que desde hacía décadas aparecían en su cabeza una y otra vez, sobre todo cuando el deseo de regresar a Cuba ganaba espacio dentro de sí.

La leña que más se usa es la del soplillo. La ruta hacia los soplillos tumbados tiene varias vías de acceso. Una es la carretera, demasiado frecuentada y saqueada; otra, un camino en mal estado por el que circulan bueyes lentos y resignados; y, por último, un trillo secreto y bastante nuevo, que solo conocen algunos campesinos y muchachos que frecuentan la zona para cortar yerba a sus caballos, pastorear ovejas y chivos o simplemente merodear descalzos con una bolsa enredada en la mano a ver qué se les pega.

Entre los antiguos arrozales abandonados hay parcelas ilegales que los vecinos de la zona han hecho para solucionar la desnutrición, el desabastecimiento, la falta de alimentos que los acosa.

El acceso por cada ruta se ve entorpecido por el fango, el río y los mosquitos. Pero el río es el principal obstáculo. La elevación del puente es decisiva pues las zonas bajas suelen anegarse en agua cuando llueve, y la ruta se vuelve intransitable.

La carretera tiene un puente de hormigón armado que se eleva casi 10 metros sobre el agua; el camino es una ruinosa estructura de fierro enterrada en el lodo con unas planchas de aluminio amarradas encima y que a menudo se inundan; y el trillo posee apenas un enorme árbol de anacahuita tumbado que ayuda a cruzar hasta la otra orilla.

Con eso último resolvía Bernardo.

Bernardo supo que al hombre que solía buscar leña para la comunidad le habían robado un buey. Encontrarlo fue un problema y se dilató una semana. La gestión de hallar al leñero la llevaba un borracho del barrio que había prometido localizarlo y darle el recado: necesitaban unos sacos de leña y le pagarían bien. Un día el propio Bernardo, impaciente, ansioso, fue a buscar al leñero por sí mismo.

Lo encontró agachado, flaco, sin camisa, alumbrándose con un mechero de petróleo y fumando un cigarro en la puerta de su casa. Era de noche sin luna, y a pesar de eso, le tomó menos de una hora hallarlo después de tomar la resolución de hacer las cosas sin mediaciones. Un día escuchó a un vecino militar decir: “ordeno y ejemplifico” y tomó para sí la frase. Ordeno y ejemplifico. Veía dilaciones por todas partes y situaciones como estas no hacían más que confirmarle que debía ejemplificar para luego poder ordenar a su regreso desde Róterdam.

El leñero le dijo que no se había movido de casa en toda la semana y que ya tenía buey, pero no podía cruzar hacia donde estaba la leña porque el río estaba crecido.

“Ok, entonces iré yo”, dijo Bernardo, y le encargó, a un precio elevado que el leñero no quiso cobrar, una carga de leña de marabú, que era leña de más calidad, que prendía bien y duraba más en el horno mientras se quemaba. Para resolver en aquellos días él iría personalmente a buscar el soplillo.

Al otro día la lluvia se sumó al plan de dilatar la gestión y no lo dejó salir. A la mañana siguiente el cielo estaba despejado y se internó temprano en el páramo por el que veía salir el sol a diario. Lo acompañó un sobrino adolescente que no estaba yendo a la escuela luego de la suspensión de clases por la decretada emergencia energética.

“Después de tantos años fuera de Cuba llevas la lógica holandesa donde quiera que vayas: te surge un problema y lo resuelves. Estás acostumbrado. Cuando empecé a usar esa lógica, [al] tercer o cuarto día me di cuenta [de] que lo que estaba haciendo era analizando una ‘verdad’, la verdad cubana, desde un punto de vista holandés. Entonces era:

—No hay leña.

—¿Cómo que no hay lena? Si no hay leña tiene que haber corriente.

—No, no hay corriente.

—Bueno entonces tiene que haber gas.

—No, no hay gas”.

Al tercer o cuarto día de estar en la casa de su madre, Bernardo salió por la puerta trasera, sin desayunar, y caminó cerca de 30 metros hasta un árbol, se sentó sobre las gruesas raíces que sobresalían lo suficiente como para servir de banco, y miró al horizonte. Las nubes de siempre comenzaban a encenderse con un resplandor naranja. Pero esta vez aquel naranja vigoroso, similar a un espectáculo cinematográfico, le produjo desamparo, le pareció más una agonía que una muestra de vigor. Estaba harto de no poder hacer nada por su madre, sus sobrinos o sus hermanos a quienes veía sucumbir con una pasividad que no comprendía.

“El día anterior se había echado a perder la leche de los niños, llevábamos horas sin luz. Íbamos a cortar madera mi sobrino y yo y no pudimos porque cayó un palo de agua de cuatro cojones y el río estaba crecido. No había madera. Y la única obsesión que tiene el cubano ahora y siempre es decir: ‘¿qué pinga vamos a comer hoy?’. No es más que esa: ‘¿qué pinga vamos a comer hoy?’. Me levanté enfadado, triste, molesto con todo, y me fui allí a hacer una foto. Y ya, colapsé, compay. Y lloré”.

Mientras caminaban hacia los soplillos, Bernardo le hablaba al sobrino sobre la actitud que había que tener para superar las actuales dificultades. Él percibía a ratos que el sobrino no lo escuchaba, que sus palabras resbalaban sin ser absorbidas. Ningún adolescente escucha, se decía recordando que él tampoco absorbía lo que le decían a esa edad, pero al cabo se le olvidaba, y le reclamaba al sobrino que debía escuchar a uno con más experiencia y canas en los cojones, hasta que luego volvía a recordarlo: él tampoco escuchaba de adolescente.

A veces se detenía y reflexionaba sobre la belleza del paisaje, la forma en que la luz caía por las faldas verdes de la Sierra Maestra, pero para el sobrino todo aquello eran habladurías, poses turísticas. Las lomas le parecían ordinarias, mediocres. “¿Esa loma de allí? Esa loma es una pinga”, le decía riendo al tío.

Pero Bernardo, que a veces reía también, se preguntaba si acaso aquella atmósfera de inmovilidad general no lo arrastraría a él también. ¿Siendo un adolescente aquello se le integraría a su ADN? Proyectaba el futuro del chico y temía que fuera a parar como algunos de los borrachos del barrio, o como aquellas adolescentes que veía pasear por las calles de tierra embarazadas ya y que “al parecer nadie llamaba y les cantaba de qué se trataba la vida”.

No obstante seguía hablándole al chico, algo se le pegaría. A veces los consejos despiertan en uno al tiempo.

Bernardo fotografiaba con su móvil aquel horizonte cada mañana. Las manos, el rostro y los brazos se le teñían de naranja.

—Mi sobrino no valoraba lo que tenía, uno no valora lo que tiene. Si ponías una jirafa allí, aquello parecía África.

Eran amaneceres a lo El Rey Leónı: un cielo recién hecho y antiguo a la vez, cuya mitad azul comenzaba a imponerse a la mitad gris de la noche. Siempre flotaban cuatro o cinco nubes de un gris húmedo y severo que anunciaba lluvias para después de las tres de la tarde.

Subieron por la espalda del árbol de anacahuita caído, caminaron unos ocho metros y saltaron sobre la orilla. Según el sobrino, el soplillo tumbado estaba a dos kilómetros de allí, pero para Bernardo resultó ser menos. El sobrino era más bajo de estatura que él; asumió que cada quien ve el mundo desde la altura que tiene.

Sin esa leña no habría forma de cocer los alimentos. Se habían declarado oficialmente 72 horas de apagón, sin embargo todos sabían que se podría extender más tiempo.

Después de dejar el río atrás encontraron tramos de 20 o 15 metros en los que se demoraban un cuarto de hora mientras miraban dónde poner los pies. Caminaban sobre lodazales con espinas de marabú enterradas en el fondo. Bernardo era el más lento, había decidido ir en chancletas. El sobrino protestaba porque las botas se le estropearían, las usaba para aquellas faenas, pero nunca las llevaba al límite, y conseguir otras sería difícil. “Vas a tener que mandarme unas”, le decía a Bernardo.

Familia intentando encender la planta eléctrica en El Naranjal, Matanzas (Foto: Lien Villavicencio Cabrera / Archivo Periodismo de Barrio.)

Bernardo recrea estos diálogos cuando cuenta la aventura que precedía a hacer un café en Cuba:

—Oye, mami, vamos a hacer café.

—No, no hay café.

—Bueno, vale, no pasa nada.

(Compramos café a precio de oro al otro día).

—Mami, ya tenemos el café, vamos a hacer café.

—No, no hay luz. Hay que hacerlo con leña.

—Bueno, pues vamos a hacerlo con leña.

—No, no, queda muy poca. La que queda es para hacerle la comida a los niños.

—Bueno, no sé, vamos a buscar la de mi hermana, que tiene ahí en el patio.

—No, la de tu hermana está mojada.

Es imposible hacer fuego con leña mojada porque “allí hay que encender el fuego con bolsas de plástico de supermercados. No hay combustible, o sea, no es como antes que tenías una botella de gasolina o petróleo, y le echabas al fuego y lo encendías. No, no, ni eso”.

“Luego tú te decías: ‘me estoy tomando este café con un amor… o sea, el café que con más amor he tomado. Porque era el resultado de tanto esfuerzo y tanta dificultad”.

“Después que tenías el café hecho, en la mano, decías: vamos a echarle azúcar, y me decían: ‘no, no hay azúcar’”.

***

En otros tiempos ese páramo llano y fértil que Bernardo fotografiaba cada mañana estaba sembrado de arrozales enmarcados por diques de lodo anegados en agua; ahora el verde intenso da cuenta de que fue ganado por la hierba alta y por el soplillo, un árbol que según él introdujo el Estado durante la crisis económica de los años noventa como madera de combustión, y que luego proliferó hasta convertirse en plaga. Se quema de un soplo, de ahí el nombre.

Cuando informó a su madre y hermano que quería ir a buscar leña él mismo, le pusieron tantos peros, le alertaron de tantas dificultades, mosquitos, fango, lejanía, que decidió ir con lo mínimo posible: chancletas en vez de botas, short y pulóver en vez de pantalón y camisa de mangas largas, y desechó el sombrero. Quería demostrar que se podían resolver problemas con lo mínimo, y que solo era asunto de ocuparse.

Cadenas de hechos similares ocurrían todo el tiempo: con una gotera en la casa del perro, con un gajo de mangos que en época de cosecha no dejaba dormir a nadie porque los frutos caían sobre el techo de zinc de la casa, o con una bicicleta con el neumático pinchado que su hermano no se decidía a llevar al taller porque creía que no habría nadie para atenderlo o no tendrían pegamento.

Para resolver cada uno de aquellos problemas hacía falta un trozo de alambre que no había, o una pinza, clavos, martillo, o una materia prima que no tenían. Si sabían de un vecino que podía prestarle herramientas no iban a pedírselas porque quizá esto, o quizá lo otro. El comenzó a decirle “la república del no”.

Según la lógica holandesa, algo en el espíritu de su país natal se había apagado. El colapso del sistema energético nacional del 18 de octubre era un mal superficial; el apagón más severo se había producido en el espíritu de las personas.

A eso de las 12 del mediodía llegaron a donde estaban los palos de soplillo, Bernardo cojeaba y no sabía bien por qué, si se había pinchado, o si creía que se había pinchado. Lo pensó mejor y temió que fuera sicológico. Una espina se había enterrado en la chancleta y si apoyaba el pie se la acabaría de enterrar. Pero tampoco estaba seguro de que hubiera tal espina y le pesaba o no tenía tiempo decomprobarlo: el cielo estaba tapado, el viento soplaba eléctrico y olía a lluvia.

Finalmente el machete también fue innecesario: los palos estaban cortados, tirados allí, a la mano, entre la yerba crecida sobre los arrozales que el Estado había intentado rescatar. El proyecto parecía que iba en serio, pero se detuvo, le contó el sobrino.

Como otras cosas. Como aquellos trozos de puentes a medio hacer, abandonados en la autopista, o las antiguas escuelas que vieron a lo lejos mientas caminaban. Las que no estaban humilladas por la maleza y tenían las paredes explotadas por raíces que parecían que habían estado allí toda la vida, eran ahora centros penitenciarios.

Tanto él como el sobrino se llevaron los palos al hombro, cada uno tenía dos metros y medio de longitud. Y emprendieron la vuelta. El aguacero fue puntual. A eso de las tres de la tarde comenzaron a caer truenos y una gotas gruesas y rabiosas. Cuando arreciaron las descargas ambos se agacharon para no ser el punto más alto en el valle. Y allí reían. ¿Desde cuándo no se mojaba en un aguacero? ¿Desde la visita anterior, hace ya seis años? No, nada de eso. Hacía seis años no estarían allí, sino en un hotel, despejando. Ahora se mojaba y entre risa y risa Bernardo le hacía entender a su sobrino que reírse no era la mejor manera de afrontar los problemas. Que cómo se iban a reír de algo como eso, de no tener un puto alambre o un puto alicate. Su sobrino reía y le replicaba: “mira que hablas pinga, tío”.

Bernardo bajó casi seis kilos durante su visita a Cuba. A su regreso a Róterdam, algunas partes del rostro le caían como cera derretida, acaso las cejas, o la piel sobre los pómulos. En la isla hay una frase ingeniosa para describir la apariencia de alguien que ha envejecido a golpe de dificultades: “lo caminaron con la rueda ponchada”.

Bernardo temía volver a la isla porque durante los días que siguieron al 11 de julio de 2021, se manifestó ante un consulado cubano. Presentía que lo habían identificado. Luego los hechos se lo confirmaron. En los días en que estuvo de regreso en su casa natal recibió varias visitas de la policía y del servicio de inmigración y extranjería para advertirle que estaban pendiente de él, y de las cosas que decía. También le advirtieron que lo estaban siguiendo por las calles, ya que en su pueblo todos se conocían.

“Llegué destrozado pero con los putos soplillos, me dolía el hombro, lo tenía rojo, con arañazos. Y estuve así casi hasta que me fui de Cuba. Había resuelto aplicar el principio de ‘ordeno y ejemplifico’. No hizo falta ni el machete. Y ahora nadie de mi familia me puede decir que allá no se puede hacer esto o lo otro”.

Residentes de La Habana hacen fila para adquirir suministros básicos, una realidad cotidiana marcada por la escasez prolongada (Foto: Archivo Periodismo de Barrio).

Cuando Odalis respondía a los mensajes de cómo se encontraba durante los apagones del 12, 13, y 14 de octubre, lo primero que decía era: “seguimos sin corriente”, y luego: “se me echó a perder el pollo y el pescado”.

Al regresar de la cola del gas, su madre protestó por haberse quedado sola, pero Odalis apenas tenía tiempo para tomarla en serio; prendió un cigarro de tabaco negro y fuerte, y salió con el mismo impulso a la casa de la vecina. Le comentó que estaba de primera en la cola y que tenía miedo de que llegara el gas y se le pasara el turno. Que debía comprar entre las cinco primeras.

Le pidió a la vecina que le mirara a la madre. La gestión era una formalidad, la vecina de toda la vida la ayudaba siempre. Regresó, le puso a la madre un pañal para adultos usado, vacío de la tripa anterior y relleno con gasa, por si se orinaba encima y, dando pasitos, sin alterarla para que no llorase, la sacó a la calle, la caminó unos treinta metros, abrió la portería de la casa de la vecina, la entró, la ayudó a subrir tres escalones y la sentó en la sala de la casa, mirando hacia la calle, para que le diera la luz del día en la cara. Despertó al nieto que dormía hasta las 11 si lo dejaban, y le dijo que estuviera atento por si la vecina lo requería para algo. El nieto se sentó, musitó algo con la cara hinchada de dormir, y luego se puso de pie como para salir de los brazos del sueño. No había pan, declaró Odalis, “solo agua de azúcar”. El nieto la escuchó con los ojos cerrados.

Odalis volvió a la cola del gas luego de unos 40 minutos. Esperaba que no hubiera llegado el camión con el gas. Seguro que no, antes de la siete de la mañana no comenzaba a funcionar la fábrica, pero quién sabe. A lo mejor estaban movilizados dada la emergencia energética.

Allí esperó hasta el mediodía. Llamó a su otra hija, la mayor, para comentarle que era la primera casi en la cola y que no quería irse de allí porque si llegaba el camión de bombonas y comenzaban a vender se le iba a pasar el turno. Su hija mayor le preguntó que por qué no le pedía a alguien que la llamara en cuanto viniese el camión para que pudiera almorzar en casa. Odalis respondió molesta que si llegaba el camión no le daría tiempo estar antes de que vendieran las cinco primeras bombonas de gas, y se le pasaría el turno. Debía comprar entre las primeras. La hija mayor le dijo que estaba bien, que le iba a llevar sopa, y así fue.

Su vecina la llamó y le dijo que no se preocupara por la madre, que estaba tranquila; ella le daría algo de comer. El nieto llevó en el hombro la bombona vacía y de paso comió de la sopa que llevó su tía. Cayó la tarde y no llegó el camión.

Compró el gas a las ocho de la noche. A las nueve cocinó con la llama azul e indiscutible del gas licuado y, mirándola, fue feliz, incluso muy feliz, unos minutos.

Una cocina de gas con evidentes signos de uso y desgaste, en un contexto de escasez de recursos energéticos en Cuba (Foto: Archivo Periodismo de Barrio).

Ante la pregunta de si hay momentos felices dentro de la actual crisis, (por ejemplo, la solidaridad entre vecinos, que desaparece cuando hay abundancia e individualismo), Alberto escucha y reflexiona unos segundos antes de hablar. Estos son fragmentos de su respuesta:

“Es cierto que durante la tormenta la gente se une, cuenta historias de mejores tiempos; es la única forma de sobrevivir, necesitas reunirte con gente que también está recibiendo ese golpe y compartirlo. También se comparten recursos: unos plátanos, arroz, y eso te alivia la tensión, pero todo es falso”.

“Filósofos actuales dicen que la verdad nunca es una sola. Sin embargo, hay otros, los antiguos, que decían que la verdad era una sola, pero vista desde muchos ángulos. Desde los que estamos adentro, hay muchas cosas malas y otras buenas. Cuando la cosa aprieta y luego llega la luz, se calma todo, se olvida todo. Recesa la angustia. Pero el que está fuera de Cuba y mira esta situación dice: ‘pinga, ¿cómo vive esa gente?, le quitan la corriente, no le dan comida suficiente, se pasan el día pensando en comida, como roedores’. El Síndrome de Estocolmo trae esas cosas. Comienzas a ver beneficios en la penuria. Ya hoy no me darán latigazos, no me van a escupir la cara, no me van a golpear ni torturar. Policía bueno, policía malo; un día te doy una bofetada y al otro te acaricio la cara. Cuando uno está en la oscuridad, un rayito de sol es una maravilla, un momento de alegría es alegría en sí misma, alegría eterna”.

“Todos esos sentimientos de alegría y regocijo son reales y falsos. Siempre recuerdo aquella historia del cubano preso en Somalia, el ahora coronel [Orlando Cardoso] Villavicencio. Él decía que nunca le daban jabón, y el día que le dieron uno se le resbaló de las manos y se le fue por el caño y lloró. Esa pequeña pérdida para él fue tan profunda que le caló; le habían quitado un hijo. En la carencia uno solo puede aspirar a tener un pequeño rayo de luz”.

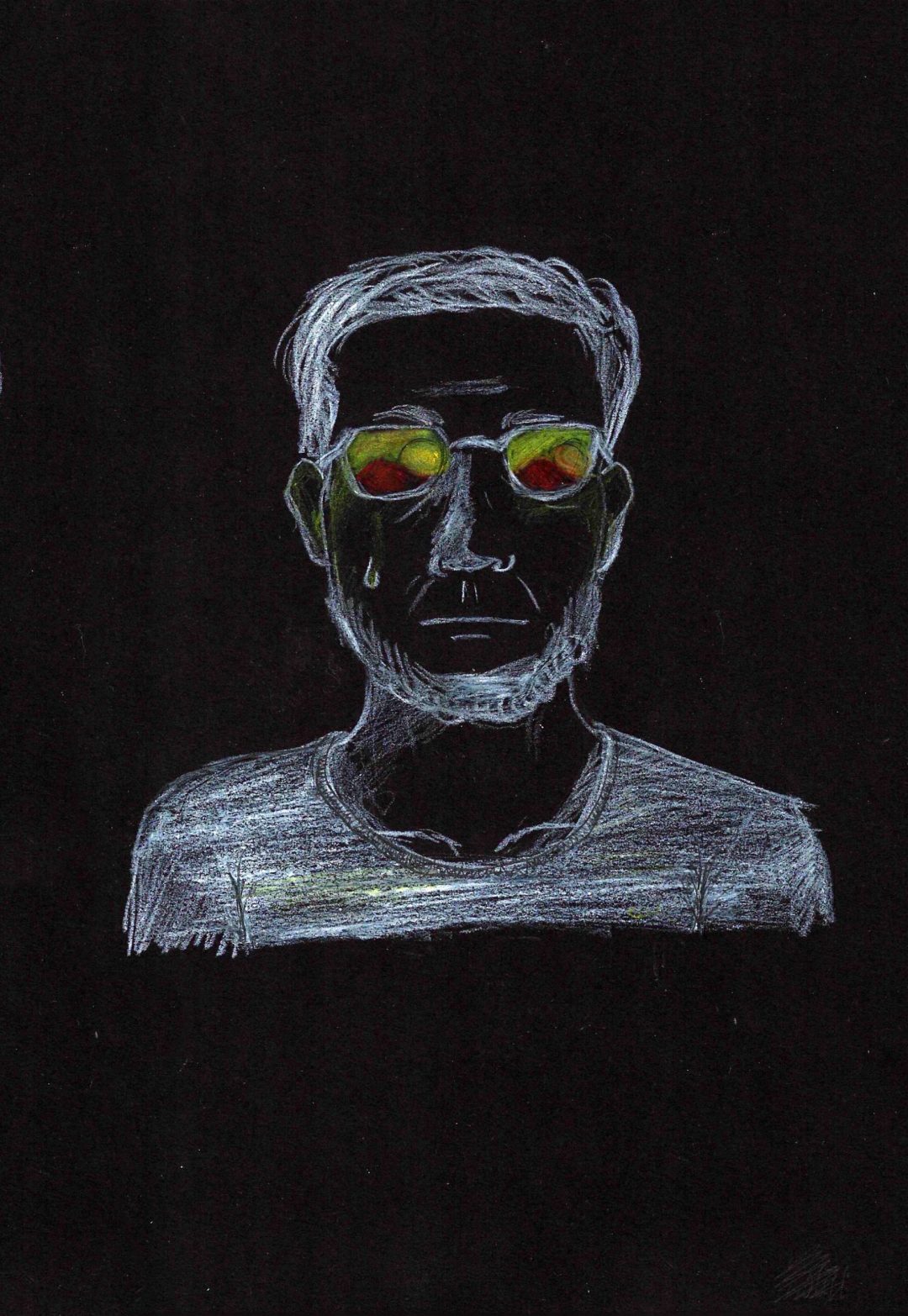

*Mi hija Giovana, quien desde pequeña me lee, revisó el texto, rectificó mi ortografía y me escribió un mensaje: “y pensar que pudimos habernos quedado allí, yo flipo”. Más adelante hizo estos dibujos en cartulina negra; cada uno representa a los protagonistas del texto durante un apagón, en una angustia. Quise compartirlos aquí acompañando sus historias.

**Los nombres de las personas, las señas geográficas y locales de este texto fueron modificadas para proteger la identidad de los entrevistados.

Deje un comentario