No sé dónde está la foto original. En la copia que puedo ver en mi teléfono, que es una foto de una foto, yo salgo sonriendo y mi madre no. Estamos sentadas sobre la cama, en el cuartico pequeño donde vivíamos los tres: ella, mi segundo padre desde mis dos años, y yo.

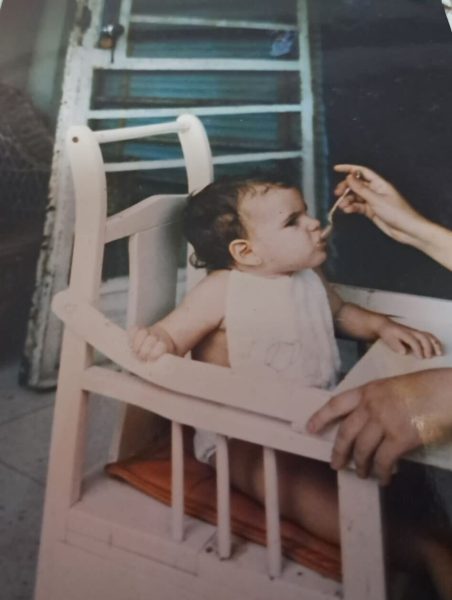

Mami intenta darme la comida. Aunque en la imagen estoy haciendo una mueca de sonrisa, estoy, en realidad, muerta de miedo.

Aunque en la imagen estoy haciendo una mueca de sonrisa, estoy, en realidad, muerta de miedo. Foto: Cortesía de la autora.

Mi madre conoció a mi padre en el preuniversitario. Tendrían 16 años o algo así, y la madurez de un plátano macho para chicharritas. Pasaron muchas cosas, pero en algún momento supongo que se enamoraron como se enamoran los adolescentes, pensando que eso era la vida.

Se casaron. Mi padre se fue a proteger la costa desde una lancha guardafronteras; mi madre, a trabajar en una empresa de medicamentos. Ella acababa de cumplir 23 y él los cumpliría un mes después, cuando nací yo. A mi madre nadie le había explicado jamás lo que era ser madre, y a mi padre, aún menos.

Hicieron lo que pudieron durante un año. Mi padre pasó las primeras dos semanas de mi vida con nosotras, y los cuatro meses posteriores en una unidad militar a casi 800 kilómetros de distancia.

Mi madre tenía apoyo: mi abuela, bisabuela, tía bisabuela y una señora que ayudaba con la limpieza y los cuidados de mi tía bisabuela. Lo que mi madre no tenía era quien la abrazara de verdad. Porque no es un abrazo cualquiera el que necesita una madre primeriza.

No sé —y sospecho que ni ellos lo saben— cuándo dejaron de amarse. O cuándo mi padre dejó de amar a mi madre. Porque, en realidad, fue ella quien salió de la casa donde yo nací con una hija de un año y el corazón reducido a un puñado de arena.

Un año y medio antes de que yo llegara al mundo, mi abuelo materno lo dejó. Un hombre que, según todo el que lo conoció, era la bondad en forma humana, y al que, a todas luces, mi madre se parece muchísimo.

Mami sobrevivió la muerte prematura de su padre únicamente porque tiene una capacidad de resistencia incomparable. Mi abuelo era su universo, y aunque yo no estaba ahí, sé que también entonces le faltaron abrazos. Porque la cultura del país donde crecí es bastante dura con los dolientes; en una isla donde se vive al borde del abismo, no hay tiempo para lamentaciones ni lloriqueos. No sé quién consoló a mi madre, o si alguien se preguntó cómo se consuela a una muchacha de 21 años que pierde su refugio.

Años antes de que pudiera comprender todo lo que mi madre había perdido para llegar hasta ahí. Foto: Cortesía de la autora.

Para cuando yo tenía uso de razón y memoria, mi madre ya me pegaba. Nunca me dio con un cinto, ni con ningún otro objeto que no fuera, ocasionalmente, una chancleta de goma. Tampoco me pegaba todos los días, aunque en mi recuerdo se sintiera casi como algo diario. Pero me pegaba cuando la paciencia se le agotaba. Y en Cuba, en 1991, con apagones, nada que comer, divorciada y empezando una relación nueva con un excelente hombre, pero que también tenía la ira a flor de piel, perder la paciencia era muy frecuente.

Mis recuerdos de los 90 en Cuba son terribles, como los de casi todos los de mi generación y de generaciones mayores. Pero también hay cosas que no sé si otros amigos y amigas vivieron:

Había gritos. Objetos estallando en el piso. Olor a alcohol y a hombres sudados y borrachos. Había miedo, mucho miedo. Y el miedo huele siempre a queroseno.

Había una especie de temblor, que me recorría el cuerpo y me apretaba la nuca cuando empezaba a caer la noche en una calle llena de niños correteando y gritando.

Había picadas de mosquitos. Vergüenza por no correr rápido o saber jugar al cogío.

Pero había, sobre todo, una mirada de preocupación al cielo que empezaba a teñirse de franjas malvas, de azules que se hacían grises. Y la niña que fui entiende ese cuadro como la antesala de alguna desgracia. Todo lo malo en mi infancia pasó después de las seis de la tarde, o es lo que me dice la memoria.

Era ese el peor momento. Cuando el día se daba por vencido y le pasaba la bandera de lucha a la oscuridad, y le decía: haz lo que puedas con este país.

La oscuridad en Cuba era total, una sábana negra con apenas unos agujeros de luz desde velas perdidas. Esa era la hora de comer. Terminar el juego en el asfalto y transformarse en algo que ojalá no hiciera enfadar a mi madre. En el cristal del único carro parqueado en mi calle, yo me acomodaba el pelo como podía. Entrar despeinada podía ser lo que terminara de romper a mi madre ese día.

A los cinco, o seis, o siete años, yo no sabía quién era mi madre. Mamá me cocinaba, me vestía, me llevaba a la escuela, jugaba conmigo, me daba muchísimo amor, pero yo no sabía que mi madre era, además, una persona.

No sospechaba, ni podía sospechar, que había perdido a su padre demasiado pronto. Ni que el amor de su vida había resultado ser la persona completamente equivocada para ella, y ella para él.

No sabía que mi mamá —o más bien, la mujer que era mi mamá— había pasado los primeros meses del posparto en depresión y sin su pareja.

A la hora de entrar, cuidadosa y con miedo, a la cocina donde me esperaba mi madre para servirme la comida, yo no tenía idea de cuánto dolor y abandono mi madre había sobrevivido ya.

Y no tenía aún 28 años.

Mi madre sostenía mi mano para cortar el pastel, sin saber que cortábamos también un lazo con su juventud. Foto: Cortesía de la autora.

Son las cuatro de la tarde de algún día de mayo en Toronto, y el vestido más fresquito que tengo se me pega al cuerpo y me marca la barriga.

Esto me incomoda, porque aunque llevo más de diez años lidiando con el sobrepeso, hace apenas unos días que he dado a luz y todavía se me nota una barriga pronunciada.

Regresamos de la consulta de lactancia porque mi hija sigue sin tomar el pecho como debería, o como me dicen que debería. Todavía es difícil sentarme sin sentir dolor, y he dormido un cúmulo de veinte horas en quince días. Es la tercera vez que vamos a la consulta.

—Ay, hija, yo recuerdo bien lo que pasé contigo. Cuando se me secó la leche a los tres meses fue algo terrible para mí.

Mi madre me consuela por videollamada y yo abro los ojos como platos, porque es la primera vez en 35 años que me entero de que tomé fórmula (o leche maternizada, como se llamaba entonces) a partir de los tres meses.

—Mami, ¿cómo que cuando se te secó la leche?

Mi madre procede a contarme cómo, a los dos meses y un poco de haber parido, un día amaneció sin leche en los senos. Me habla de mi abuela corriendo por toda La Habana para conseguir leche maternizada. De la sorpresa. De la tristeza.

Y yo no logro seguirle el hilo a la historia porque no entiendo cómo, en 35 años —en particular en los nueve meses de mi embarazo— mi madre nunca me ha dicho que prácticamente no tomé pecho.

Cuando le pregunto, sin tono acusatorio, cómo es posible que yo nunca haya sabido eso, me dice que no sabe bien, que son cosas que dan un poco de pena contar.

Y yo pienso, entonces, en mi madre a sus 23 años: primeriza, delgada y frágil, cansada, sola, y sin leche que darle a su hija.

Desde que salí embarazada, mi relación con mi madre se fue transformando poco a poco. No sé si es mejor que antes, pero sí sé que es distinta. Pasamos los nueve meses de mi embarazo hablando con más frecuencia que nunca. Yo tenía muchas preguntas, mi mamá tenía no menos consejos. Eso era de esperarse. Lo que no me esperaba era que mi madre redescubriera su propia maternidad a través de la mía.

Que el día que le expliqué por qué no quería visitas en el hospital, que le hablé de los estudios sobre la importancia de que esas primeras horas posparto mamá y bebé no sientan estrés, o que cuando le enumeré las maneras en que el estrés podía contribuir a demorar la llegada de la leche, mi madre me mirara como un alumno que finalmente entiende la ecuación, 35 años después.

—A mí ese primer día en el hospital la única que me preguntó si ya había comido fue Baby, la amiga mía, que me llevó un pan y un batido. Yo me estaba muriendo del hambre y del cansancio, pero todo el mundo estaba allí para verte a ti.

“Recuerdo también que la leche se me demoró como tres días en bajar y que yo, al final de cada día, estaba más agotada por las visitas que por la recuperación del parto”, me cuenta, y quiero abrazarla.

A mi madre nadie le dijo —es probable que no fuera protocolo en ese momento— que al bebé había que darle el pecho por la noche cada tres horas aproximadamente. Que de no hacerlo, debía al menos extraerse la leche.

Nadie le advirtió que pasar más de ocho, diez horas sin dar el pecho podía hacer que su cuerpo entendiera que no hacía falta tanta producción, y que, efectivamente, un día amaneciera seca.

***

Mi abuela me había traído la muñeca de algún viaje al extranjero. En Cuba no vendían muñecas como esa. Mami me había repetido al menos diez veces que no la llevara a la escuela porque podía perderla, o me la podían robar. En un país sin muñecas, no sé cómo se podría tipificar el delito de quitarle una a un niño para dársela a otro.

La muñeca llegó clandestinamente a mi aula de Preescolar B, donde la maestra Reina nos enseñaba a leer y escribir con un componedor. Todo el mundo quiso verla. Si le apretabas la barriga, hacía un sonido horrible, como un graznido, pero que en aquel entorno resultaba algo novedoso.

A las 4:20 p.m. sonaba el timbre y los niños corríamos al patio a esperar a nuestros padres. Mami siempre me recogía a tiempo porque tenía el trauma de su propia infancia, cuando su madre pasaba horas en reuniones del Partido y no llegaba a buscarla hasta las seis o siete de la tarde.

No sé si a casa de mi tía Teté —donde vivíamos temporalmente para alquilar la casa nuestra y así poder comer— llegamos caminando o en bicicleta. Sé que de allí, de vuelta a la escuela fuimos caminando, o casi corriendo, mientras mi madre me peleaba y me halaba por la mano, amenazándome con castigos innombrables. Aunque llegamos bastante rápido, poco más de veinte minutos después de notar que no la traía en la mochila, la muñeca nunca apareció. Yo le había puesto Isita, el apodo de niña de mi madre.

Con 36 años y una hija de meses, aún me cuesta entender por qué era tan importante para mi madre recuperar la muñeca. Por qué me llevó casi a rastras y llorando desde casa de mi tía abuela hasta la escuela. Sé que la muñeca era muy bonita, que era producto del sacrificio de mi abuela, que en vez de usar el dinero de sus viáticos para comer, me la compró. Sé también que mi madre entendía que no iba a tener otra como esa en mucho tiempo.

Pero cuando regreso a ese tramo de la 5ta avenida, donde mi madre me apura el paso y yo la miro llorando, hay algo en su expresión que habla de mucho más que una muñeca. A veces siento que mi madre ya había perdido demasiado para ese entonces, y que si aceptaba esa pérdida también, la presa se iba a romper.

Mi madre intentaba que comiera, sin saber que la leche ya no vendría. Fue el inicio de una lucha diaria. Foto: Cortesía de la autora.

Es el primer día de hacer el Baby Led Weaning con mi hija. Le estoy dando pedazos de tortilla de huevo, picados a la medida exacta recomendada, mientras su padre nos hace un video.

Mi hija se ríe y juega con la tortilla, que apenas tiene un solo huevo pero es más que suficiente para ella. Si tira algunos pedazos al suelo, no pasa nada. Aunque no tenemos más que lo justo, tampoco es tan grave desperdiciar un huevo.

Hay algunas pocas fotos mías comiendo de bebé, amarrada a una silla de madera que debió haber sido de mi abuelo cuando era pequeño. Mi madre, delgada y frágil, joven, con cara de niña, intenta darme cucharada tras cucharada de alguna papilla. Era lo recomendado para los bebés: empezar por las papillas. Ahora hay fuentes que aseguran que obligar al bebé a comer papilla cuando no quiere puede contribuir a desarrollar ansiedad con la comida.

Yo nunca más comí bien, hasta que entré en la adolescencia. Una de las batallas diarias de mi madre y mi bisabuela —y de cualquiera que me cuidara— era lograr que comiera lo mínimo indispensable para no desarrollar anemia.

Yo, por el contrario, desarrollaba el talento de esconder la comida en macetas, carteras de muñecas, pasillos laterales… o de quedarme sentada durante dos o tres horas cuando me decían: “De ahí no te levantas hasta que no termines el plato.”

Y esa niña que botaba los pedazos de bistec en una maceta no entendía que su madre había vaciado su clóset una semana atrás para mandar ropa al campo a cambio de carne.

***

Durante mi posparto nunca nos ha faltado la electricidad, ni el agua, ni los alimentos básicos (a excepción de un mal mes en el que tuvimos que recurrir a los amigos). No tengo 23 años. No me he divorciado del padre de mi hija. No he perdido a mi padre de un infarto.

No vivo en un país empecinado en construir un tipo de socialismo —que nunca lo fue—deformado, escuálido, autoritario, que ya se había derrumbado en otros lugares con mayores recursos. No tengo una pareja que pasara solamente diez días con mi hija y conmigo antes de tener que regresar a una unidad militar a cientos de kilómetros, sin poder volver a vernos en cuatro meses.

Mis condiciones son, en muchos sentidos, mejores que las que tuvo mi madre. Hay mucho menos de traumático en mi entorno. Y a pesar de todo eso, apenas he logrado sobrevivir a los últimos diez meses. Mi hija ha sido la bendición más feroz que haya tenido jamás. Los últimos meses se han sentido como la felicidad más grande pero precaria, como comerse una tina de helado con un cuchillo apuntando a la yugular.

No me arrepiento de haber parido. Lo volvería a hacer, aun sabiendo todo lo que implica. Pero quisiera poder advertírselo a mi madre. Correr a su cuarto en casa de mi padre, embarazada, y abrazarla. Decirle lo que se avecina, pero también que no va a estar sola. Que lo haremos juntas. Que le voy a perdonar todo.

En la foto donde parezco sonreír pero tengo miedo, mi madre sostiene un plato de comida. No sé cómo explicarlo, pero sé que eran pedazos de boniato frito y arroz blanco. Hay luz, lo cual es raro. Mami no sonríe, pero mira a la cámara y hay algo agridulce en sus ojos. Ya no siento miedo viendo la foto. Solo admiración y empatía.

Los ojos de mi madre me miran desde el borde de la cama mientras sostiene el plato como si le temblaran las manos de tanto sostenernos sin saberlo. Puedo contar todos los abrazos que le faltaron. Pero cuento también todos los que le daremos su nieta y yo.

Ahora que soy madre, entiendo.

Ahora sé que mami también era una mujer a la que la vida golpeó con olas de dolor y pérdidas innombrables. Que en lugar de romperse, se volvió arena. Y con esa arena, de algún modo, nos sostuvo a las dos.

Terror nocturno lo vivi al parir el Cuba y verme abanicar a mi bebé mientras mamaba, durantes horas de apagón. Y me ví de niña siendo abanicada por mi madre y volví a vivir ese terror, como bebé y como madre. Ninguna madre debería vivir y criar en esa angustia en la que han convertido a Cuba.